如上篇講到,在相應(yīng)的技術(shù)環(huán)節(jié)可分為異位修復(fù)和原位修復(fù)兩大類,主要對(duì)應(yīng)水體凈化的地理位置差異。而物理法、化學(xué)法及生物膜法主要源于集中式污水處理方式在富營(yíng)養(yǎng)水修復(fù)過(guò)程中的運(yùn)用。雖然我國(guó)已建成了大量污水處理廠,但是即使一級(jí) a 排放標(biāo)準(zhǔn)下經(jīng)治理的中水也難以達(dá)到ⅳ級(jí)地表水要求,例如 2019 年 5 月生態(tài)環(huán)境部公布了2018 年第四季度監(jiān)控嚴(yán)重超標(biāo) 82 家單位、并對(duì)其中 5 家掛牌督辦,而其中有 3 家是污水處理廠;物理法、化學(xué)法及生物膜法只是采用了集中式污水處理的部分技術(shù),其效果較難在中水標(biāo)準(zhǔn)上有更多進(jìn)步。集中式污水處理方式往往涉及更多的資源投入,形成成本壓力——如生物膜法凈水過(guò)程中一般需挖氧化溝,并設(shè)計(jì)相應(yīng)的水流裝置以便于水流動(dòng)、滲透過(guò)生物膜,工程量及后續(xù)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用(電費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi))的投入相對(duì)較大;化學(xué)法的二次污染問(wèn)題也可能對(duì)水環(huán)境治理存在不利影響;物理法近年來(lái)技術(shù)獲得了一定的提升,如“‘阿爾益’復(fù)合硅酸鋁水處理技術(shù)”中采用了稀土鑭鈰等起到了良好殺藻效果。

生物法基于一定生態(tài)學(xué)、生物學(xué)基本原理的“(非)經(jīng)典生物操縱”方法, 其通過(guò)增強(qiáng)或者削弱水生態(tài)循環(huán)中某個(gè)環(huán)節(jié),以促進(jìn)水生植物體系的有效形成, 從而達(dá)到良性水生態(tài)平衡的效果。相應(yīng)的方法是實(shí)現(xiàn)水體“自然凈化”的有效手 段,具有一定技術(shù)前沿性。雖然其僅適用于富營(yíng)養(yǎng)水治理過(guò)程中,由于更有助于 后續(xù)生態(tài)平衡的形成,相對(duì)物理、化學(xué)凈化方式具有更好的生態(tài)特征,是目前發(fā) 達(dá)國(guó)家較為推崇的方式。如日本在眾多水體治理過(guò)程中采用微生物技術(shù)(如有益 菌、生物凝絮劑等),通過(guò)微生物氧化分解水體中有機(jī)物,提升水體透明度,進(jìn) 而為沉水植物形成創(chuàng)造基礎(chǔ);但其實(shí)務(wù)中也存在實(shí)施效果相對(duì)較緩、對(duì)藍(lán)綠藻攻 擊性不足的弊端。

在水生態(tài)形成、穩(wěn)定過(guò)程中,水生植物是水生態(tài)循環(huán)的核心環(huán)節(jié)。它通過(guò)吸 收水體、底泥中的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)(氮、磷、碳等化合物)和有害物質(zhì)(主要是重金屬), 向水體提供氧氣(氧化分解有機(jī)物、供水生動(dòng)物生存、增加水體活性),并為水 生態(tài)系統(tǒng)其它參與者(水生動(dòng)物、微生物)提供棲息地,成為了水生態(tài)系統(tǒng)重要 一環(huán)。各類植物的生長(zhǎng)期、抗污能力、對(duì)有害物質(zhì)的吸收能力均有差異性,因此 有必要在對(duì)項(xiàng)目水污染狀況有清晰認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上,選擇合適的植物構(gòu)成相應(yīng)的水 生植物群落系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)水體的綜合治理。

水生植物(包括大型木本植物、挺水植物、浮葉植物和沉水植物)生長(zhǎng)過(guò)程 通過(guò)植物體(根、葉、莖)吸收周邊的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),并以光合作用產(chǎn)生氧氣。木本、 挺水和浮葉植物主要吸收大氣中的二氧化碳,將大部分氧氣排向大氣中;而沉水 植物主要從水體中吸收碳、氮、磷等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)物,并向水體釋放大量溶解氧,可 促進(jìn)水體中氮/磷/碳等物質(zhì)營(yíng)養(yǎng)降解、降低 cod 和 bod 總量,并且有助于形成穩(wěn)定的小分子水團(tuán)——從而起到有效凈化水質(zhì)、提高水生態(tài)系統(tǒng)活性的效果。

部分企業(yè)采用大型木本植物,能夠較好繞開(kāi)水環(huán)境修復(fù)過(guò)程中水體凈化過(guò) 程,但該方式下也存在木本植物的氧氣主要排向大氣的不足;此外,行業(yè)內(nèi)大部 分企業(yè)對(duì)水環(huán)境生態(tài)循環(huán)認(rèn)知不深,會(huì)較多采用挺水、浮葉植物作為水生態(tài)的構(gòu) 成部分。該類植物雖然景觀效果較好,但對(duì)水污染吸收、水體供氧能力都相對(duì)沉 水植物較弱,其實(shí)非最佳選擇。

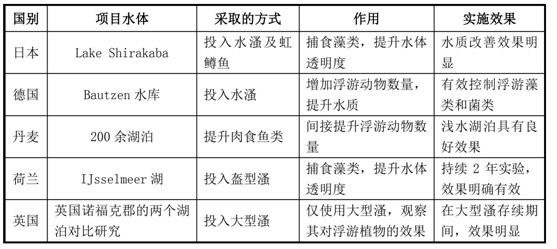

國(guó)內(nèi)外案例:

在水環(huán)境治理較好的國(guó)家,存在眾多案例(實(shí)驗(yàn))采用生物操縱方式取得了 較好水生態(tài)治理效果。相關(guān)案例(實(shí)驗(yàn))均采用了浮游動(dòng)物(枝角類)、水生植 物、水生動(dòng)物組合方式,其中均涉及通過(guò)投放或者生物控制方式提升浮游動(dòng)物(枝 角類)數(shù)量的過(guò)程,具體案例包括:

由上述案例可以發(fā)現(xiàn),水生態(tài)治理較好的國(guó)家均存在投入(增加)枝角類(各 類溞)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)踐或者實(shí)驗(yàn)并取得較好治理效果的案例。這也說(shuō)明了枝角類被 運(yùn)用于水環(huán)境治理已獲得相關(guān)國(guó)家環(huán)保行業(yè)企業(yè)或?qū)W者的共識(shí)。

主辦2.png)

主辦3.png)

主辦1.png)

主辦5.png)

主辦8.png)